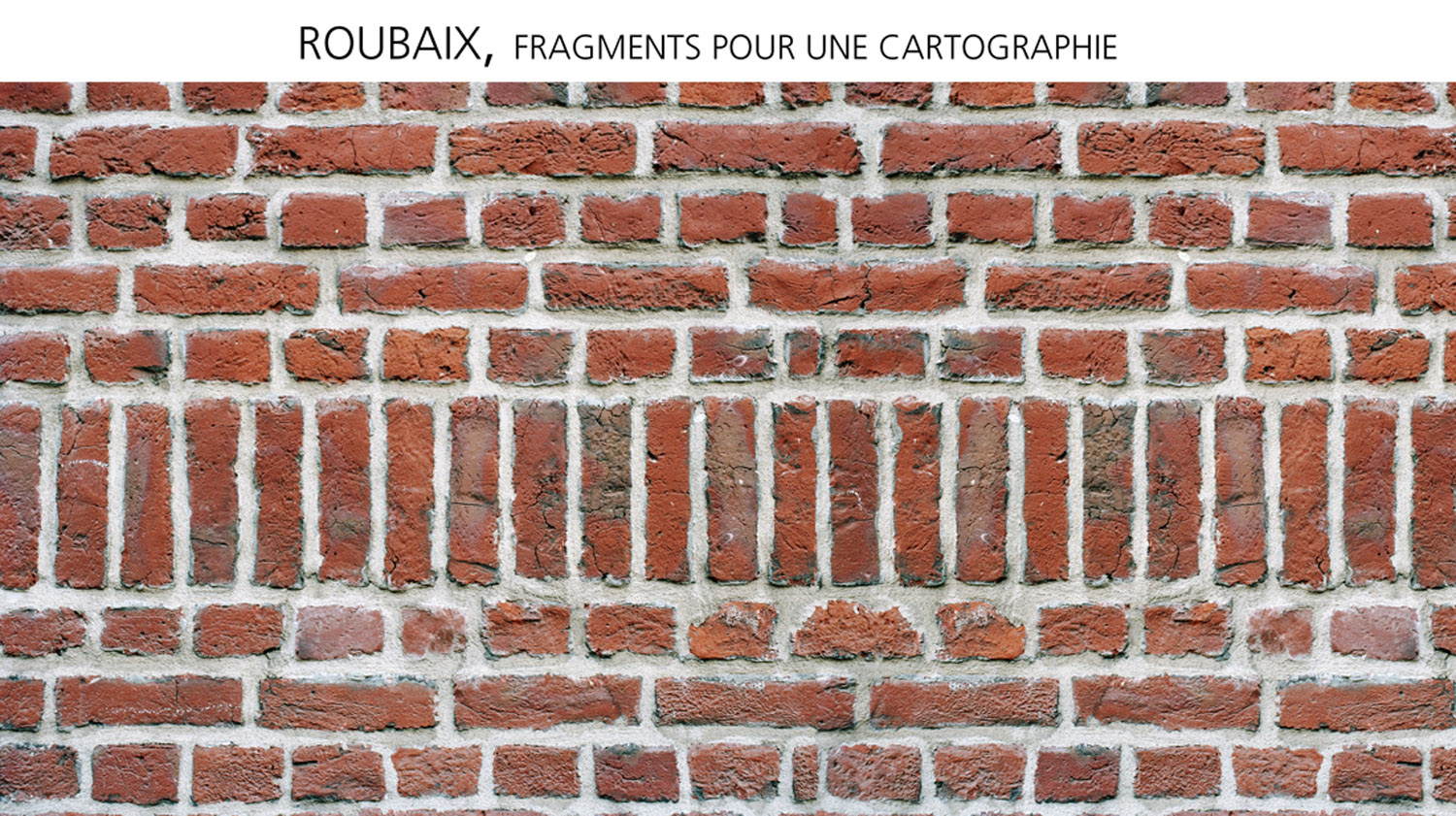

Livre, 30 x 40 cm, 2005

Préface

Il faut souvent se poser la question de son outil : quelles sont ses caractéristiques ? En quoi impliquent-elles un usage particulier ?

Concernant la photographie, la question semble aller de soi : processus mécanique permettant l’exacte et fidèle reproduction de la réalité, l’outil s’avère a priori idéal pour la recherche documentaire. Cependant, ce serait oublier que cette vision monoculaire et perspectiviste est un choix(1), une manière de rendre compte – à travers un complexe jeu de lentilles – d’un possible agencement du réel : c’est une proposition de représentation du monde. Et s’il suffisait d’être réaliste pour rendre compte de la réalité, nous n’aurions sans doûte pas eu besoin, avec Walker Evans, d’inventer le style documentaire.

Quelles sont donc les qualités permettant à une image d’être finalement perçue comme image documentaire ?

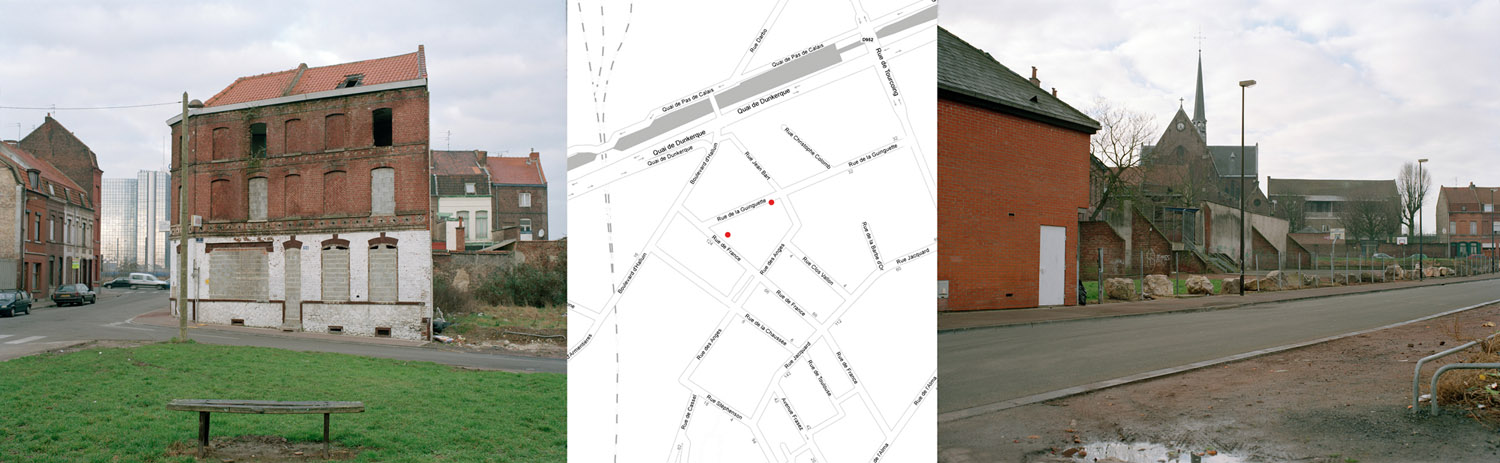

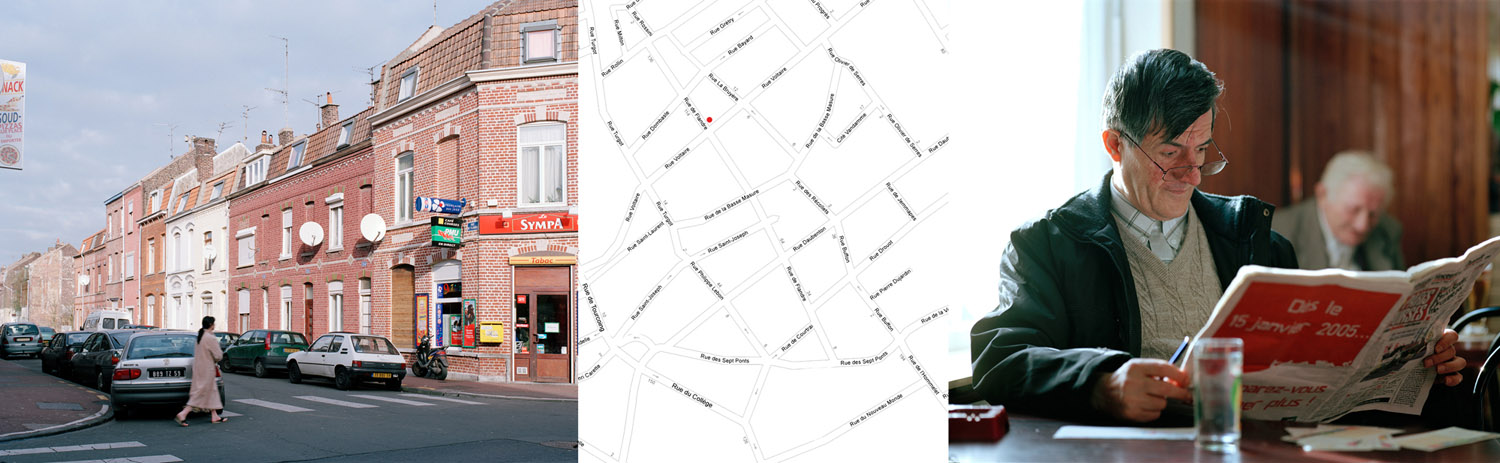

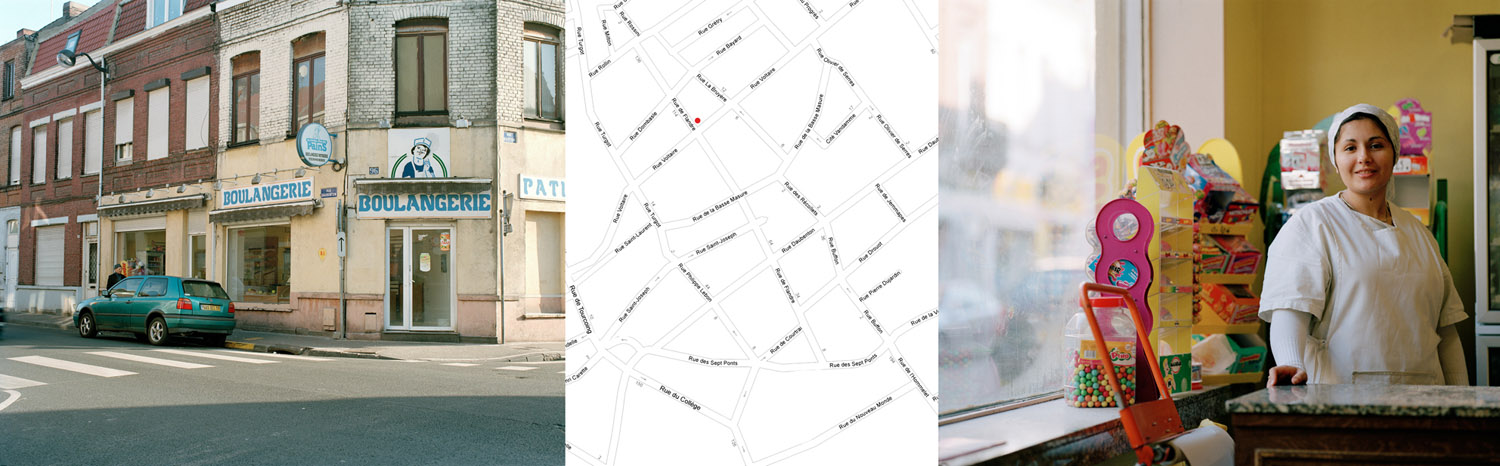

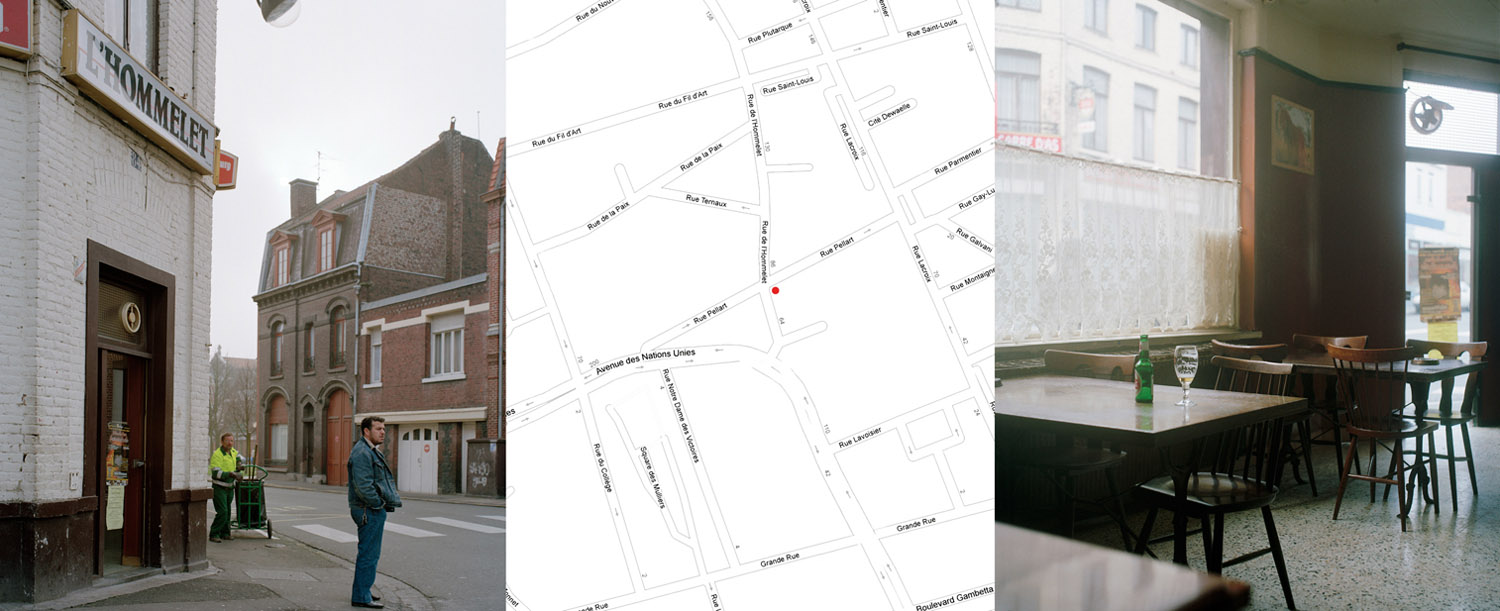

À Roubaix, la question essentielle était de rendre compte de ce lieu, de le rendre image ; de « faire voir le visible »(2). Il ne s’agissait pas de proposer mon regard particulier mais de permettre à cette ville de se construire en images : « il ne s’agit plus de parler de l’espace ou de la lumière, mais de faire parler l’espace et la lumière qui sont là »(3).

Il ne s’agit pas non plus de s’effacer devant son sujet (est-ce seulement possible ?) mais de laisser l’espace et le temps me regarder comme je les regarde. Je regarde et cela me regarde. Tenter alors de regarder la ville pour la laisser devenir image ; tenter de la voir image, de révéler une « forme qui pense »(4) comme a pu le dire Chomsky de la peinture.

L’objectivité étant bien sûr une notion peu fiable (rien ne permettant de rendre tous les lieux, à tous les instants et surtout de palier ma propre incompétence à appréhender toutes les réalités et les temporalités d’un lieu), le travail devait donc aussi assumer son aspect parcellaire.

Lorsqu’on établit la cartographie d’un lieu, une part considérable du travail s’élabore autour de décisions qui seront prises. Le choix d’une échelle de représentation, le choix des aspérités et des signes qui seront ou non montrés, le choix d’objets jugés remarquables ou non. Tous ces choix, et bien d’autres, sont dictés par l’usage qui sera fait de cette carte ; la projection plane du lieu ainsi répertorié ne sera jamais tout à fait la même selon qu’on aura privilégié l’une ou l’autre de ses qualités. Il n’en reste pas moins que ces différentes représentations seront celles d’un même lieu et qu’aucune ne pourrait être considérée comme plus réaliste ou vraisemblable. On peut cependant se poser la question de la possibilité d’une carte qui, tout en ne prétendant pas à l’exhaustivité, la suggèrerait et exprimerait les agencements, les voies, flux et rythmes internes du lieu : sa projection mentale, son miroir ; une architecture en image de sa réalité.

Dans ce travail, les images ne peuvent être vues séparément car elles n’ont d’intérêt qu’associées les unes aux autres, afin que leur sens de lecture soit induit par les échanges formels qui s’opèrent alors entre elles. Séparer ce genre d’images en entités autonomes ne me semble pas juste. Chaque image se verrait en effet devenir symbolique et devrait alors contenir l’ensemble de ce qui peut être dit sur le sujet. C’est pourquoi on tombe si facilement dans l’exotisme, dans la mise en exposition de nos a priori et donc finalement la caricature.

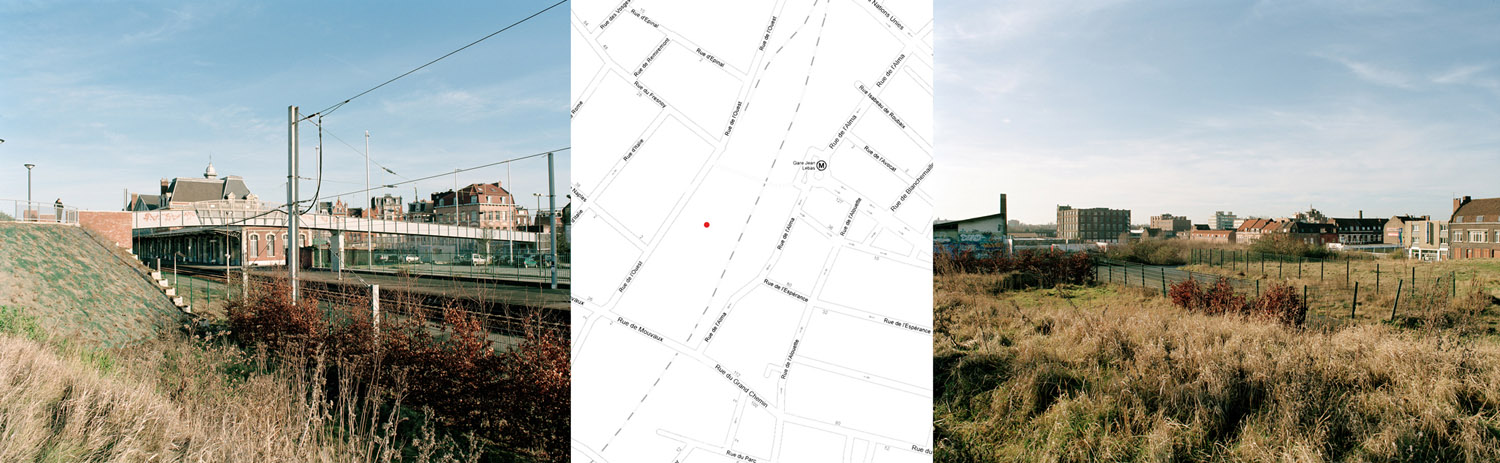

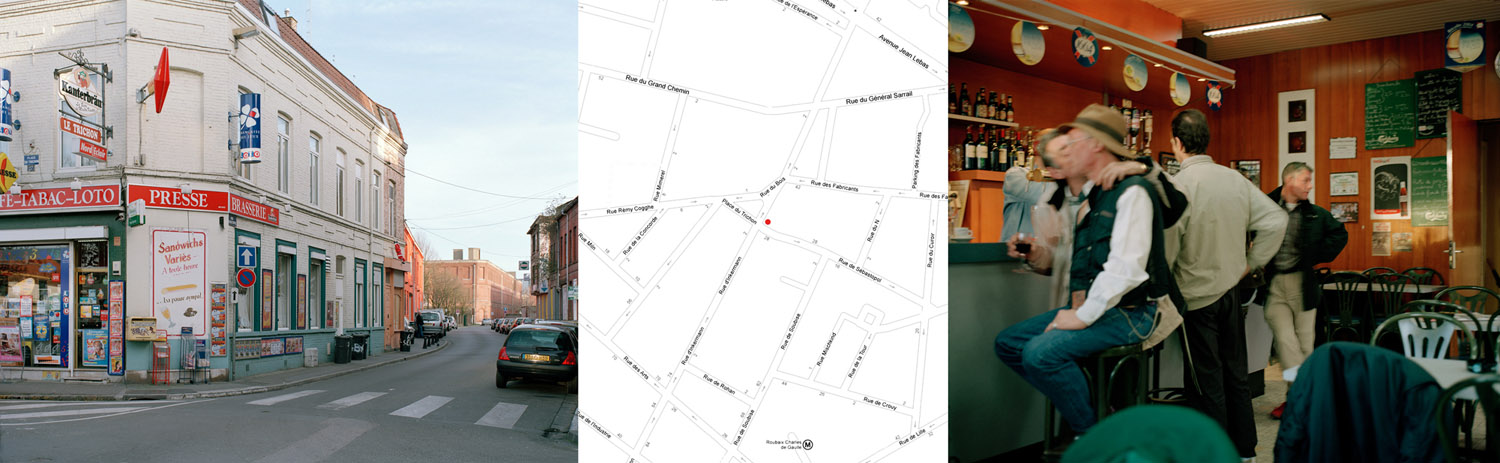

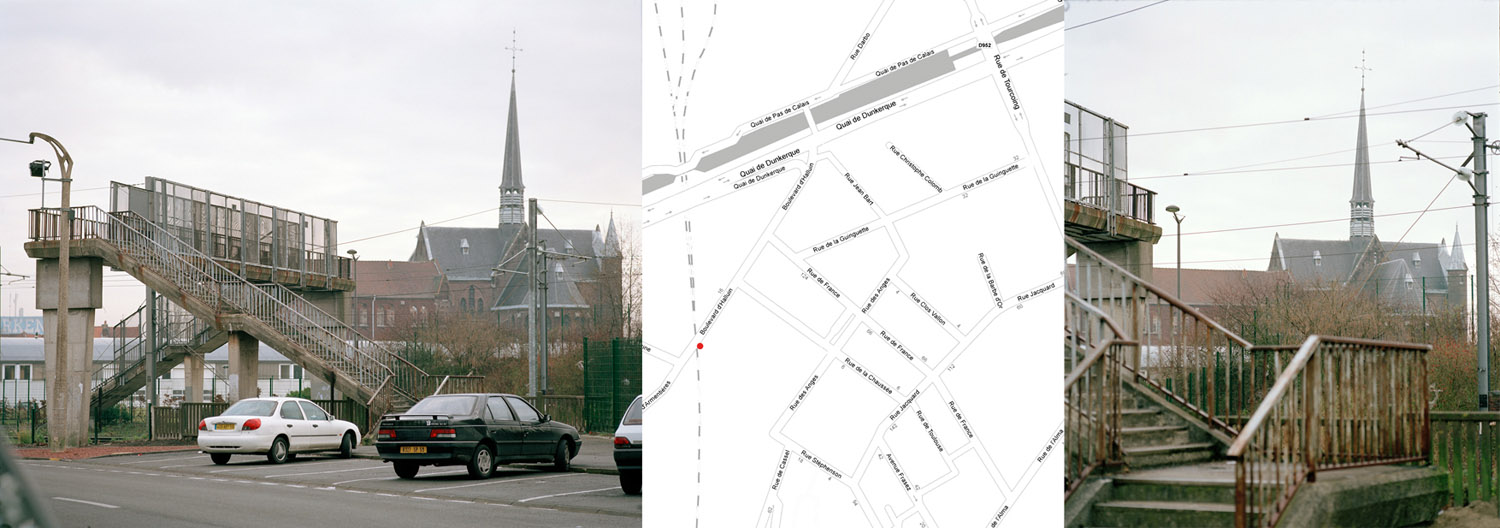

C’est pourquoi j’ai choisi ce système de binôme, une image répondant à l’autre comme un recto-verso, un dedans-dehors. Les légendes sont elles-mêmes très descriptives, localisant précisément les lieux de prise de vue, spatialisant ainsi les images, avec cette volonté d’induire un trajet, une déambulation, de dessiner un chemin. La prise en compte du caractère inachevable de ce travail implique une forme qui devient forme plastique, proposition d’une architecture du monde. Et peut-être reste-t-il alors l’essentiel : la quête d’un agencement du chaos, d’une proposition plastique de ce qui articule notre espace et notre temps, une histoire du réel à réagencer…

Notes

1. « La perspective de la Renaissance n’est pas un truc infaillible : ce n’est qu’un cas particulier, une date, un moment dans une information poétique du monde qui continue après elle. » Maurice Merleau-Ponty, L’oeil et l’esprit, 1964, p.51

Au sujet de la perspective, voir aussi les textes de Daniel Arasse, Histoires de peintures, 2003

2. Maurice Merleau-Ponty, ibid, p.29

3. Maurice Merleau-Ponty, ibid, p.59

4. Cité in Daniel Arasse, Histoires de peintures, 2003

Roubaix – Fragments pour une cartographie

Roubaix – Fragments pour une cartographie

Roubaix – Fragments pour une cartographie

Roubaix – Fragments pour une cartographie

Roubaix – Fragments pour une cartographie

Roubaix – Fragments pour une cartographie

Roubaix – Fragments pour une cartographie

Roubaix – Fragments pour une cartographie

Roubaix – Fragments pour une cartographie

Roubaix – Fragments pour une cartographie

Roubaix – Fragments pour une cartographie

Roubaix – Fragments pour une cartographie

Roubaix – Fragments pour une cartographie

Roubaix – Fragments pour une cartographie

Roubaix – Fragments pour une cartographie

Roubaix – Fragments pour une cartographie

Roubaix – Fragments pour une cartographie

Roubaix – Fragments pour une cartographie

Roubaix – Fragments pour une cartographie

Roubaix – Fragments pour une cartographie

Roubaix – Fragments pour une cartographie

Roubaix – Fragments pour une cartographie

Roubaix – Fragments pour une cartographie

Roubaix – Fragments pour une cartographie

Roubaix – Fragments pour une cartographie

Roubaix – Fragments pour une cartographie

Roubaix – Fragments pour une cartographie

Roubaix – Fragments pour une cartographie

Roubaix – Fragments pour une cartographie

Roubaix – Fragments pour une cartographie

Roubaix – Fragments pour une cartographie

Roubaix – Fragments pour une cartographie

Roubaix – Fragments pour une cartographie

Roubaix – Fragments pour une cartographie

Roubaix – Fragments pour une cartographie

Roubaix – Fragments pour une cartographie

Roubaix – Fragments pour une cartographie

Roubaix – Fragments pour une cartographie

Roubaix – Fragments pour une cartographie

Roubaix – Fragments pour une cartographie

Roubaix – Fragments pour une cartographie

Roubaix – Fragments pour une cartographie

Roubaix – Fragments pour une cartographie

Roubaix – Fragments pour une cartographie